Hier finden sich Namen, Lebensdaten, Biografien und Familiengeschichten zu jüdischem Leben in Lüneburg. Haben Sie weitere Informationen, Korrekturen, Fotografien, Dokumente oder Anregungen? Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, damit wir die Seiten aktualisieren können.

Sophie Lindenberg wurde 1844 in die in Vilsen bei Hoya ansässige Familie Lindenberg hineingeboren. Sie war das vierte von sechs Kindern des Kaufmanns Gerson David Lindenberg und seiner aus Winsen stammenden Frau Rosa Salomon. Sophie wuchs wohlbehütet im Kreise ihrer Geschwister in Vilsen auf.

Auf mütterlicher Seite waren die Vilsener Lindenbergs verwandt mit den Heinemanns: Sophies Großmutter Bräunchen Salomon geb. Heinemann war eine Schwester des Lüneburger Kaufmans Simon Heinemann.

Sophies ältere Schwester Henriette heiratete 1856 den Lüneburger Kaufmann Marcus Heinemann, einen Sohn ihres Großonkels Simon Heinemann. In diesem Zusammenhang kam vielleicht auch die nächste Verbindung der beiden Familien zustande: 1864 heiratete Sophie Marcus‘ jüngeren Bruder Salomon Heinemann, der zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seinen Brüdern die Leitung der Heinemann"schen Bank übernahm.

Sophie und Salomon wohnten zunächst noch im Stammhaus der Heinemanns in der Bardowicker Straße 6, oberhalb der Bank. In den 1860ern zogen sie zunächst zu Marcus und Henriette in die Große Bäckerstraße, dann in eine Wohnung Am Sande. 1865 brachte Sophie den Sohn Gustav Simon und 1867 die Tochter Bertha zur Welt. Um 1870 zogen Sophie und Salomon mit den beiden Kindern in eigenes Haus in der Oberen Schrangenstraße. Etwa ab 1880 lebte die Familie dann an der Neuen Sülze 3. Das traditionelle Lüneburger Haus mit seinen repräsentativen Räumen und dem schönen Garten sollte bis in die 1930er Mittelpunkt der Familie bleiben.

Sophies Tochter Bertha heiratete 1888 den österreichischen Kaufmann Hugo Kauders und zog mit ihm nach Hamburg. Sophies Sohn Gustav Heinemann blieb in Lüneburg und stieg als Direktor in die Heinemannsche (später Hannoversche) Bank ein. Nach seiner Heirat zog er 1904 aus dem Elternhaus aus und ließ sich mit seiner Familie in der Frommestraße nieder. Seine Kinder Erich und Lisa waren genau wie ihre Cousinen und Cousins aus Hamburg oft und gern bei ihrer Großmutter Sophie zu Besuch, die in der Familie liebevoll „Grauchen“ genannt wurde.

Sophies Mann Salomon Heinemann starb 1902. Sophie lebte danach noch über dreißig Jahre als Witwe an der Neuen Sülze. Ihre Enkelin Lisa Hirschmann geb. Heinemann verfasste Jahrzehnte später in Guatemala ein wunderbares Porträt von Sophie Heinemann und dem Leben im Lüneburg des ausgehenden 19. Jahrhunderts:

„Meine Großmutter, die alle Grauchen nannten, war eine wunderbare Person. Sie wohnte in der Neuen Sülze 3, direkt neben dem Postamt – sie saß in einem Ohrensessel am Fenster, leicht erhöht, beobachtete jeden Tag die Passanten auf dem Weg zur Post ganz genau, und schon bald kannte die ganze Stadt neue Liebesgeschichten und Leidenschaften. -- Ihr Haus war sehr groß. Im Keller war die Waschküche. Noch heute habe ich den Geruch nach heißem Wasser und Seife in der Nase und höre das Geplapper von Frau Sasse und Frau Brandes, die für die Wäsche und die Mangel zuständig waren. Sie erhitzten Gußeisenplatten auf einem runden Kohleofen, und wenn sie ein neues heißes Eisen brauchten, griffen sie es mit dicken Lappen. Sie falteten die Laken und die Tischtücher genau einmal in der Mitte und legten sie dann in eine Mangel, die mit einem großen Hebel bedient wurde. Dabei sang meine Großmutter einen Schlager: „Komm und hilf mir, die Mangel zu drehen...“ -- Die Diele des Hauses, auf der Höhe der Straße, war so groß, dass dort Pferd und Wagen hineinpassten. Von der Diele ging eine Reihe großer Räume ab. Grauchen erzählte mir, dass sie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nur Gaslicht und Kerzen hatten. Um auf die Toilette zu gehen, musste man in einen Innenhof, wo ein kleines Häuschen mit zwei Holztüren stand. In eine davon war ein Herz geschnitten, um etwas Licht in die Toilette zu lassen. Da es noch kein fließend Wasser gab, folgte alles dem Weg der Schwerkraft in die Grube. Vom Innenhof aus sah man die schöne Kirche von St. Michaelis mit ihrem hübschen Turm mit grünem Kupferdach, einen Hühnerstall, einen Garten mit vielen Bäumen und ein Holzhaus mit Buntglasfenstern. -- Meine Großmutter hatte einen großen Garten mit Johannisbeeren, Stachelbeeren, Kirschen, Äpfeln und Kastanien und allem, was man sich nur wünschen konnte. Wir Kinder bauten dort Baumhäuser, in denen unsere Mutter uns nicht finden konnte. -- Zurück in die Diele. Das Haus hatte eine große Holztreppe mit einem breiten Handlauf, auf dem wir Kinder immer herunterrutschten. Man kam in den Salon/Ballsaal, er war großartig, ausgestattet mit Spiegeln, Marmor und Brokat, mit vielen Fenstern und einem Vorleger aus dem Fell eines russischen Wolfs, mit einem furchterregenden Kopf mit großen Zähnen und Glasaugen. Hier verbrachten wir Kinder abends viele Stunden mit Versteckspielen, während Grauchen schon friedlich schnarchte. -- Sie schlief immer in sehr hohen Betten, auf der Matratze lag ein Federbett, unter dem sie schlief. Sie bedeckte sich mit einer Steppdecke und einer Daunendecke. Die Wohnung war im Winter so kalt, dass wir Kinder, die bei ihr wohnten, wenn unsere Eltern auf Reisen waren, uns so wenig wie möglich wuschen, weil das Wasser beinahe gefroren war. Damals gab es in den Zimmern keine Heizung, nur einen Ofen in der Küche und einen anderen im Saal, in dem man leckere Bratäpfel machen konnte.“

Sophie Heinemann geb. Lindenberg musste in Lüneburg noch den Beginn der NS-Zeit und der Judenverfolgung miterlebem. Sie starb im November 1934, wenige Tage vor ihrem 90. Geburtstag. Eine Ära ging zu Ende: Kurz zuvor waren bereits ihre Lüneburger Nichten Martha Heinemann und Betty Jacobsohn geb. Heinemann gestorben, die beide ihr Leben lang in Lüneburg gewohnt hatten. Sophie wurde auf dem jüdischen Friedhof in Lüneburg neben ihrem Mann Salomon Heinemann beigesetzt.

Ihr Grabstein gehört zu den wenigen, die heute noch existieren, nach der Zerstörung und vollständigen Einebnung des Friedhofs in der NS-Zeit. Zusammen mit einigen anderen Grabsteinen war Sophies Stein in das Fundament eines 1944 errichteten Behelfsheims eingebaut worden. Als dieses Behelfsheim 1967 abgerissen wurde, kamen die Steine zum Vorschein. Es dauerte noch einige Jahre, bis die Grabsteine Anfang der 1970er wieder aufgestellt wurden, wenn auch nicht an ihrem ursprünglichen Ort, und nur als Fragment.

Quellen und Infos:

Grabstein von Sophie Heinemann: epidat - Forschungsplattform jüdische Grabsteinepigraphik, Lüneburg, lbg-8

Lisa Hirschmann geb. Heinemann: Erinnerungen an ihre Großmutter Sophie Heinemann, genannt „Grauchen“ und das Haus in der Neuen Sülze 3, in: LILRIC. Eine Familienchronik der Familie Heinemann aus Guatemala, 1993, S. 209-211, 216-217 – im Original Spanisch (freundlicherweise überlassen von Edgar Heinemann, Guatemala City)

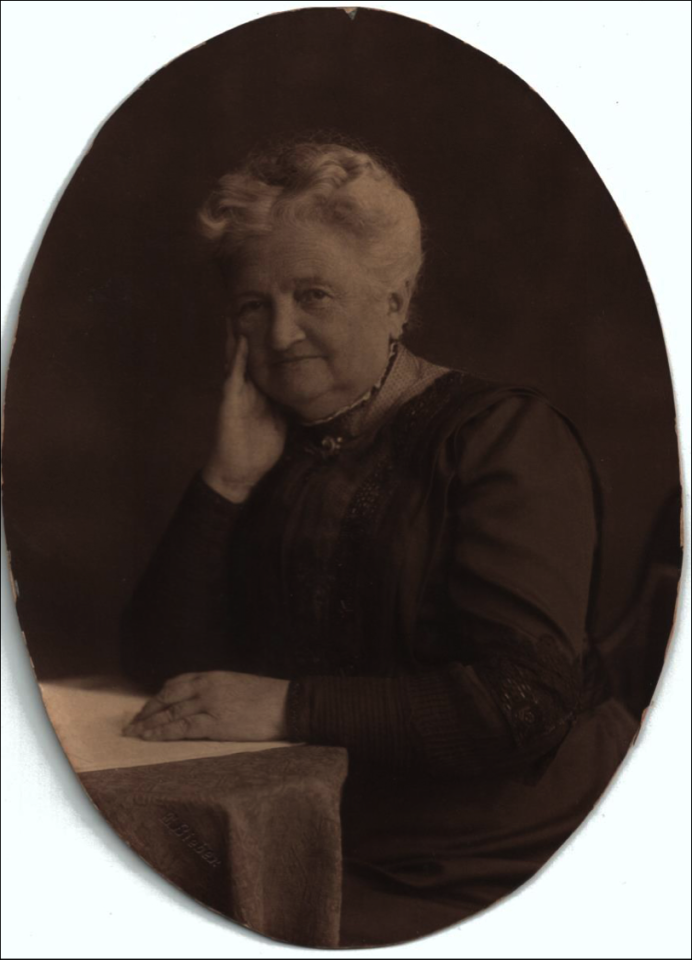

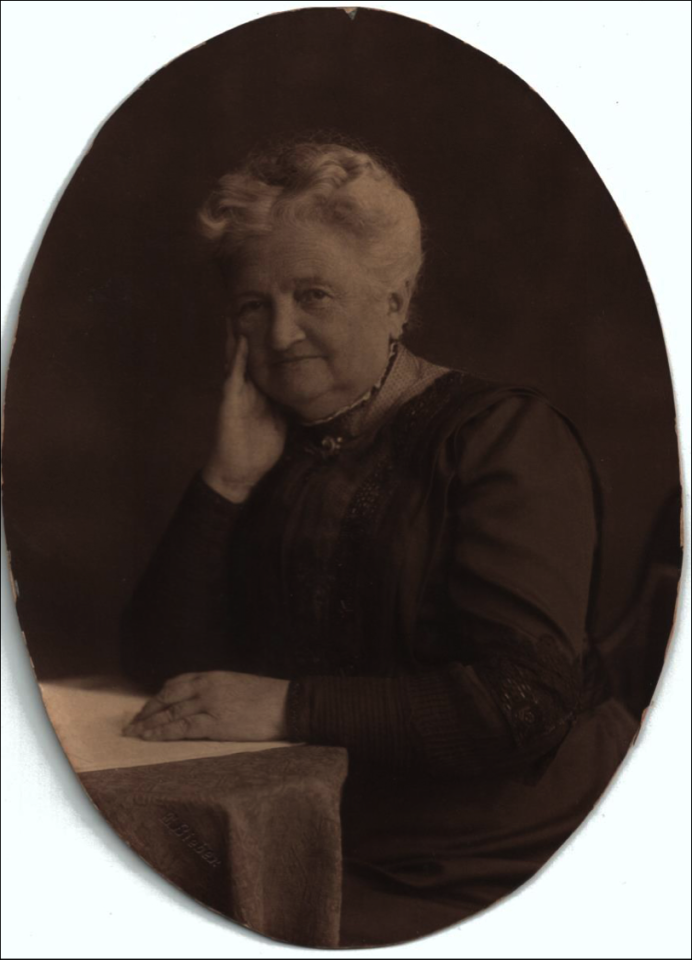

Sophie Heinemann geb. Lindenberg mit ...

Sophie Heinemann geb. Lindenberg mit ...

Sophie Heinemann geb. Lindenberg, ...

Sophie Heinemann geb. Lindenberg, ...